Realita Pahit di Balik Janji Manis Globalisasi

JAKARTA, INAKORAN

Trade can make everyone better off. Atau setidaknya, itulah yang diyakini oleh para penganut ilmu ekonomi beraliran Neoklasik hingga kini.

Kepercayaan ini juga yang menuntun negara-negara maju, melalui sejumlah organisasi multilateral raksasanya, untuk meresepkan liberalisasi perdagangan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara berkembang untuk “menebus” dana pinjaman.

Padahal, kebijakan tersebut tidak one-size-fits-all dan harus di-tailor sesuai konteks sosioekonomi masing-masing negara agar efektif.

Seiring kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi, mayoritas negara di dunia pun semakin interdependent dengan satu sama lain.

Globalisasi yang kita kenal sekarang akhirnya berpusat pada perdagangan internasional dan investasi asing.

Ekonom Harvard University Dani Rodrik sudah memperingatkan kita tentang bahaya hiperglobalisasi ini serta mengajak kita untuk mundur sejenak dan berpikir ulang tentang bentuk globalisasi yang ideal.

BACA:

Empat Skills Utama yang Harus Dimiliki Calon Pemimpin Bangsa, kata Denni Purbasari

Sekilas, pernyataan di atas mungkin akan membuat pembaca mengernyitkan alis. Benarkah ada dampak negatif dari perdagangan bebas yang selama ini dijunjung tinggi oleh negara-negara maju?

Bila dirasa merugikan, mungkinkah suatu negara menarik diri dari perdagangan bebas di era globalisasi sekarang?

Terakhir, kebijakan apa yang tepat bagi negara berkembang, terkhusus Indonesia? Penulis akan mencoba menjawab sikap skeptis dan rasa penasaran tersebut melalui tulisan ini.

Sekilas teori

Konsep perdagangan pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terbit tahun 1776, the Wealth of Nations, di mana ia menulis, “It is a maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy.”

Terinspirasi oleh buku itu, ekonom Inggris David Ricardo membangun fondasi dari prinsip keunggulan komparatifnya yang terkenal.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa pelaku perdagangan tidak perlu memiliki keunggulan absolut (i.e., kemampuan untuk memproduksi output menggunakan input yang relatif lebih sedikit).

Perdagangan dapat terjadi selama orang berspesialisasi berdasarkan apa yang dapat mereka hasilkan dengan biaya peluang yang relatif lebih rendah — ini disebut keunggulan komparatif.

Bentuk perdagangan tradisional antarkeluarga perlahan berevolusi menjadi sesuatu yang terjadi antara lembaga politik terbesar saat ini, yaitu negara.

Seperti diserukan oleh Smith dan Ricardo, memang betul perekonomian domestik kini dapat menyediakan lebih banyak barang dan jasa melalui perdagangan internasional.

Berkat meningkatnya kompetisi di pasar, orang-orang pun dapat mengkonsumsi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih murah.

Peningkatan ukuran economic pie ini dapat digunakan untuk membuat semua orang menjadi lebih baik (Mankiw, 2016).

Di sisi lain, ekonom juga mengakui bahwa beberapa orang menjadi worse off karena perdagangan internasional, contohnya adalah produsen dalam negeri. Namun, mereka berpendapat bahwa perdagangan selalu baik untuk kesejahteraan agregat suatu negara.

Hiperglobalisasi dan hipokrisi

Ha-Joon Chang, ekonom University of Cambridge, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Inggris, yang diduga tumbuh melalui perdagangan bebas, menggunakan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis pada tahap awal perkembangan mereka.

Pada awal abad ke-19, tarif impor rata-rata Inggris untuk produk-produk manufaktur adalah sekitar 45-55%, sementara AS sekitar 35-45% (Chang, 2002). Jelas sekali bahwa ini jauh dari gagasan perdagangan bebas yang dicirikan memiliki hambatan tarif dan non-tarif yang rendah menurut World Trade Organization (WTO).

Lebih lanjut, pemimpin monarki Tudor seperti Henry VII (1485-1509) mentransformasi Inggris dari negara yang sangat bergantung pada ekspor wol mentah menjadi produsen wol paling tangguh di dunia (Defoe, 1728 dalam Chang, 2002).

Langkah-langkah yang diambil termasuk meningkatkan bea ekspor dan melarang ekspor wol mentah untuk sementara.

Menurut Chang (2002), tanpa industri utama ini, yang menyumbang setidaknya setengah dari pendapatan ekspornya selama abad ke-18, akan sulit bagi Inggris untuk melakukan revolusi industri.

Kebijakan tersebut adalah apa yang disebut dengan infant-industry argument, yang dipelopori oleh ekonom Jerman Friedrich List. Kemudian, negara pertama yang menteorisasi argumen itu adalah AS ketika Menteri Keuangan pertama mereka, Alexander Hamilton, menulis laporan kepada Kongres AS berisi dukungan untuk the theory of infant industry protection (Chang, 2019).

Pada dasarnya, teori tersebut mengatakan bahwa bahwa pemerintah negara-negara berkembang perlu memelihara dan melindungi industri-industri muda mereka hingga tumbuh dan mampu bersaing di pasar dunia.

Namun, hampir seabad kemudian Chang (2002) mencatat bahwa tarif Inggris merosot menjadi 23% sementara tarif AS turun menjadi 14%.

Mereka mulai menjadi pendukung setia perdagangan bebas pada awal abad ke-19. List (1841, dalam Chang, 2019) mengutuk tindakan ini sebagai “kicking away the ladder” sehingga negara lain tidak bisa mengikuti jejak mereka.

Para negara maju menjadi kaya dengan memanjat tangga (i.e., menggunakan kebijakan proteksionis), tetapi mereka justru memberi tahu negara-negara berkembang untuk meliberalisasi perdagangan mereka.

Tanpa mendengar kritik dan bercermin kepada sejarah, mereka lalu bergerak lebih jauh untuk membuat Konsensus Washington, yaitu istilah yang dipakai oleh Williamson (2004) untuk menyebut seperangkat kebijakan ekonomi yang diadvokasikan untuk negara-negara berkembang oleh lembaga keuangan internasional yang berlokasi di negara bagian Washington, AS (terutama IMF dan World Bank).

Selain liberalisasi perdagangan, paket ini juga meliputi privatisasi, deregulasi, reformasi pajak, dan sejumlah kebijakan lainnya (Williamson, 2004).

Mulanya, Konsensus Washington ini ditujukan untuk negara-negara di Amerika Latin (Williamson, 2004). Selama periode tahun 1985 hingga 1999, negara-negara seperti Meksiko, Argentina, Brasil, Kolombia, Bolivia, dan Peru melakukan liberalisasi sektor perdagangan dan keuangan serta kebijakan lainnya yang direkomendasikan oleh Konsensus Washington.

Namun, tingkat pertumbuhan mereka tetap di bawah tingkat pra-1980 (Rodrik, 2003).

Di belahan dunia lain, tepatnya negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Taiwan, strategi pertumbuhan yang digunakan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari Konsensus Washington (Rodrik, 2003).

Mereka tidak melakukan deregulasi atau liberalisasi pada sektor perdagangan mereka hingga era 1980-an.

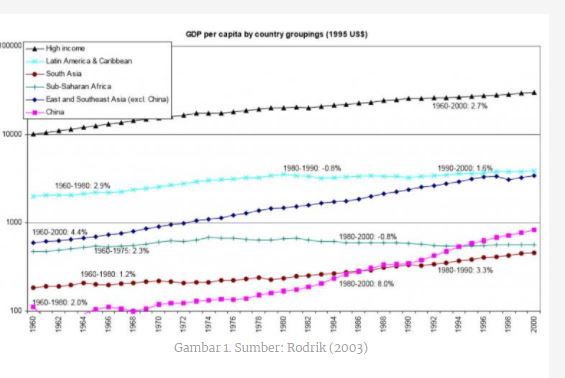

Kedua negara menerapkan serangkaian kebijakan industri yang luas, termasuk proteksionisme perdagangan, subsidi ekspor, dan intervensi lainnya. Ironisnya, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan mereka justru melesat melampaui negara-negara di Amerika Latin (lih. Gambar 1).

Di negara-negara berkembang, industri domestik yang belum cukup dewasa didorong untuk berkompetisi di kancah internasional.

Sudah tentu produk mereka, terkhusus manufactured goods, akan kalah saing dari yang dihasilkan oleh produsen dari negara-negara maju dalam harga, kualitas, dan kredibilitas.

Hal ini menyebabkan berkurangnya permintaan akan barang yang mereka jual, sehingga ekspor dan produksi dari manufactured goods pun menurun.

Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dan porsi employment dari sektor tersebut.

Fenomena ini dinamai deindustrialisasi prematur (Rodrik, 2015).

Akibatnya, di beberapa kasus, negara-negara berkembang terpaksa kembali ke produksi dan ekspor komoditas primer yang hanya membutuhkan pemrosesan sederhana dan padat karya dengan prospek pengembangan yang kecil (Shafaeddin, 2005).

Padahal, sektor manufaktur dan proses industrialisasi adalah kunci dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Masalah-masalah yang dialami oleh negara-negara berkembang di atas masih ditambah lagi dengan praktik perdagangan yang tidak adil. Contohnya yang paling nyata adalah perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Baru-baru ini, AS juga menghapus Indonesia dan beberapa negara lain dari daftar negara berkembang di WTO sehingga kehilangan privilese yang seharusnya diperoleh.

Perdagangan bebas yang kita miliki sekarang telah menjelma menjadi zero-sum game alih-alih win-win solution seperti yang ditawarkan oleh para ekonom.

The visible hand

Berdasarkan gejala-gejala yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa Indonesia juga tidak luput dari deindustrialisasi prematur. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh liberalisasi sektor perdagangan (Muhamad et al., 2020).

Gambar 2. Sumber: Andriyani & Irawan (2018)

Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk kembali ke jalur transformasi struktural untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi? Proteksionisme untuk industri muda seperti yang dilakukan AS, Inggris, dan negara-negara Asia Timur bukanlah pilihan.

Sebab, Indonesia adalah anggota WTO dan akan menghadapi konsekuensinya jika melanggar perjanjian yang ada.

Meskipun tidak dengan menjiplak langsung, kita tetap dapat mengambil pelajaran dari the East Asian Miracle. Cherif & Hasanov (2019) berpendapat bahwa kesuksesan negara-negara Asia Timur dapat terjadi karena mereka mengimplementasikan tiga prinsip utama yang membentuk “True Industrial Policy”.

Mereka menyebutnya dengan Technology and Innovation Policy (TIP).

Pertama, TIP didasarkan pada intervensi negara untuk memfasilitasi perpindahan perusahaan domestik ke sektor-sektor yang sophisticated (yang membutuhkan teknologi tinggi dan intensitas R&D).

Kedua, negara juga harus menetapkan orientasi kepada ekspor untuk mempertahankan tekanan kompetitif dan memberi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi. Ini berbeda dengan strategi substitusi impor yang menyebabkan inefisiensi, kurangnya inovasi, dan ketergantungan pada input impor utama.

Terakhir, pemerintah perlu mengoreksi kegagalan pasar dan menegakkan akuntabilitas. Pemerintah negara berkembang, terkhusus Indonesia, tidak boleh lepas tangan untuk menyetir negara menuju reindustrialisasi.

Kesimpulan

Layaknya makanan, segala sesuatu yang belum diolah secara paripurna hanya mengundang mara bahaya bagi konsumennya.

Begitu pula dengan kebijakan yang belum dipertimbangkan secara matang.

Apalagi, ketika konsekuensinya menyangkut hajat hidup banyak orang.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara, misalnya, tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja; ia akan berdampak kepada ratusan juta rakyatnya.

Jadi, pemerintah harus bijak untuk tidak memberi makan rakyatnya janji manis globalisasi mentah-mentah.

Merekalah yang harus “memasak” kebijakan industri dan perdagangan sesuai dengan “selera” dan “kebutuhan nutrisi” negaranya.

*)Oleh Rosalia Marcha Violeta | Ilmu Ekonomi 2018 | Kepala Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2020

TAG#ROSALIA MARCHA VIOLETA, #FEBUI, #KANOPI

215692709

KOMENTAR